こんにちは、CARTA HOLDINGS 技術広報のしゅーぞーです。

今回はCARTAの技術広報アドバイザ @941さんに教わった「カンファレンスブース設計」の秘訣をご紹介します。

背景と経緯

CARTA は2024年4月より 技術広報のコンサルティングをしている @941さんに技術広報メンタリングを行っていただいています。 コロナ禍で社内のカンファレンスブース出展ナレッジが薄くなっていたため、 @941さんに教わりながら1からブース設計のノウハウを学びました。 そのサポートもあり、2024年10月から半年で約5個のカンファレンスにブースを出しました。

その中で学んだこと、また@941さんにフィードバックされた内容を抽出してまとめてみました。実例を交えながら、カンファレンスブース設計の秘訣をご紹介します。

※: 事前に941さんからレビューを頂いて掲載しております

大前提

カンファレンスでは主に3つのステークホルダーが関係します。

- カンファレンス主催者

- 参加者

- 企業スポンサー

「良いカンファレンスブース」を作るためには、これらのステークホルダーが同時に嬉しいブースを作ると良いです。つまり カンファレンス主催者も参加者も企業スポンサーもみんな幸せになる企画 を考えて持っていくと良いです。

ブース作りがメチャクチャ大変なことは私も非常にわかります。だからこそ外したくない。ここからは外さないために学んだコツをご紹介します。

カンファレンスブース設計の秘訣

ずばりコツは3つ。

- 参加者との対話を最優先にすべし

- カンファレンスのテーマやコンセプトを尊重すべし

- ブースを出す目的を明確にし、ゴールへの流れを作るべし

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 参加者との対話を最優先にすべし

カンファレンスブースはただ会社の宣伝をするだけじゃなくて対話を作るといいですよ @941

1つ目の教えは「参加者との対話を最優先にすべし」です。

カンファレンスブースの目的は、参加者との対話を通じて自社への好印象を得てもらうことです。また、カンファレンス主催者は「参加者に楽しんでもらい、学びを持ち帰ってもらう」ことを主な目的としています。

そのため企業ブースも「参加者に楽しんでもらう」という観点で企画を考えることが重要です。「対話」を生み出す企画設計にすることで、自然と会話が生まれ、良い印象につながります。

一方、ありがちな失敗は「自社の商品やサービスの宣伝に終始すること」です。

- 来訪者にひたすら自社の話をする

- スタンプラリーやガチャでノベルティをもらって終わり

これでは対話が生まれず、好印象につながりません。KPI達成のために淡々と商品紹介をすると、むしろ悪印象を与えかねません。

@941さんが属する 株式会社カケハシ さんと同じカンファレンスに出展する機会が多かったのですが、@941さんは常に「参加者に楽しんでもらう」を最優先にブースを考えていました。これは何度もカンファレンスの主催を経験なさったから生まれた視点だと思います。

その背中から 企業ブースもカンファレンスの「コンテンツ」の一つであり、"カンファレンスから得る"だけでなく"カンファレンスに与える"考え方も必要 だと学びました。

2. カンファレンスのテーマやコンセプトを尊重すべし

カンファレンスのテーマや特性を尊重して企画を考えるといいですよ @941

2つ目の教えは「カンファレンスのテーマや特性を尊重する」です。カンファレンスにはほぼ必ずと行っていいほどテーマやコンセプト、そして特性が存在します。それを踏まえて企画を考えます。

- テーマ: 主催者がその年に決めた方向性

- コンセプト: 主催者がどういうカンファレンスを作りたいか・存在意義

- 特性: 言語特化、技術領域特化、多様性のあるテーマ、コミュニティ主催、企業主催

これらのテーマ、コンセプト、特性を踏まえてブース企画を考えることが重要です。

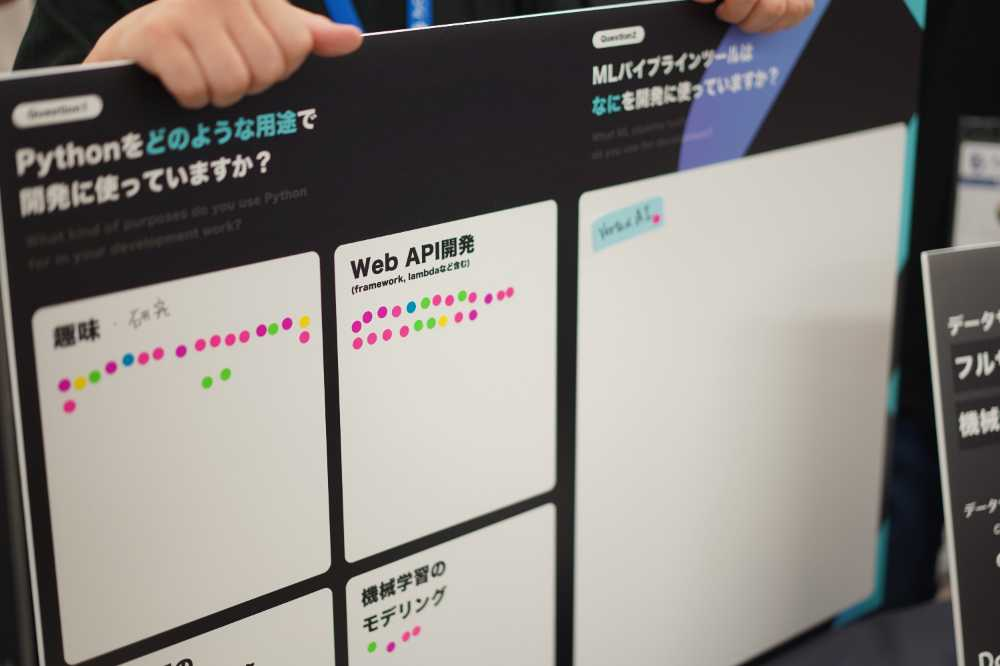

ありがちな失敗としては「企業として伝えたいことを優先しすぎてカンファレンスのトーンや客層とズレてしまう」 ことでしょう。例えば、私が初めて担当したPyConでは「データサイエンス領域のエンジニアと接点を持ちたい」という 自社ニーズが先行しすぎた結果、ブースに来た参加者全員が楽しめない企画 になってしまいました。

一方、EMConf 2025では、カンファレンスの特性を理解した上で企画を立案し、好評を得ることができました。

例: EMConf 2025におけるブース設計

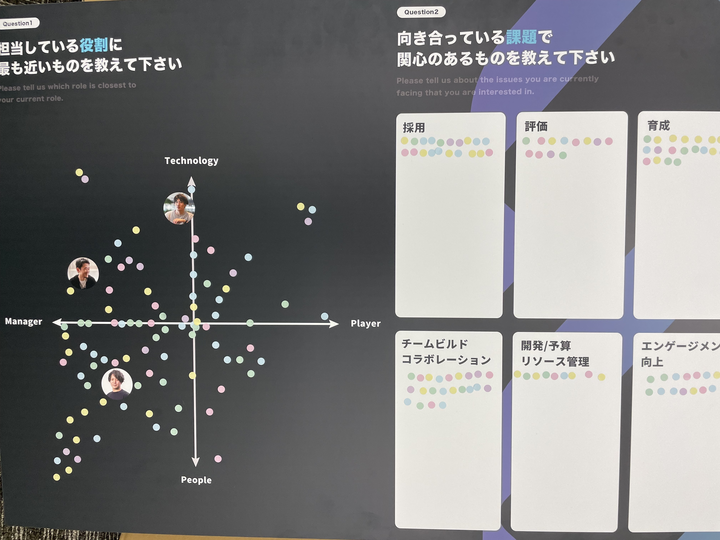

EMConf 2025は3つのEMコミュニティが集結し、EMのために開催されたコミュニティ主催カンファレンスです。

- テーマ: 増幅と触媒

- コンセプト: EMコミュニティが集結し、EMのために開催されたカンファレンス

- 特性: コミュニティ主催、EMという共通項、技術/事業領域は多様

CARTAは、このカンファレンスにテクニカルパートナーとして協賛し、セッション録画・ブース出展を行っていました。

このカンファレンスには「会社の肩書きを忘れて、同じ悩みを持つエンジニア同士として本音で話せる」企画を持っていきました。会社の宣伝は二の次で、純粋に「EMとしての共通課題」について語り合えるネタを考え、CARTAのCTO/EMが来場者に「あなたはどんな悩みを抱えていますか?」と気軽に話しかける形式にしました。

こちらのボードは、振り返りで「めっちゃ話しやすいし盛り上がれる企画だったよ」とブースを担当したエンジニアたちからフィードバックをもらいました。「インタラクティブにお互いの知見を出し合える設計」にすると自然と対話が起き、ブースも盛り上がっていきます。ブース詳細はこちらをご参照ください。

この経験から 「カンファレンスのテーマやコンセプトを尊重して、対話を重視すると自社のエンジニアも参加者も楽しめる企画になる」 という学びを得ました。

3. ブースを出す目的を明確にし、ゴールへの流れを作るべし

ブースを出すときは何をゴールにするか、そのために何をするか流れを考えるといいですよ @941

3つ目の教えは「ブースを出す目的を明確にし、『人』から企画を考えるべし」です。

ここまではひたすら「カンファレンス主催者」と「参加者」の観点で企画を考えてきました。一方、 スポンサー費用を払い時間をかけてブースを出展するということは何かしら達成したい目的があるはず です。

ありがちな失敗はブース運営や準備に追われて「出すことだけが決まっていて、目的もゴールもターゲットも曖昧な状況」でしょう。 その状況ではあとから振り返ったときに費用に対して効果の説明が伴わず、一担当者としては苦い思いをしがちです(まだ傷が癒えていない顔)。

効果的なブースにするためには 「目的や何を達成すべきなのか」を明確にする必要 があります。

- 目的: 採用・ブランド露出・コミュニティ拡大

- ターゲット: 採用対象者への接点・認知獲得・コミュニティ参加対象

- ゴール: ターゲットに対して何を伝えるか

- KGI/KPI: 何を成果指標とするか

これらを明確にしてから、企画を考えていきます。具体例から考えてみましょう。

例: きのこカンファレンス2025

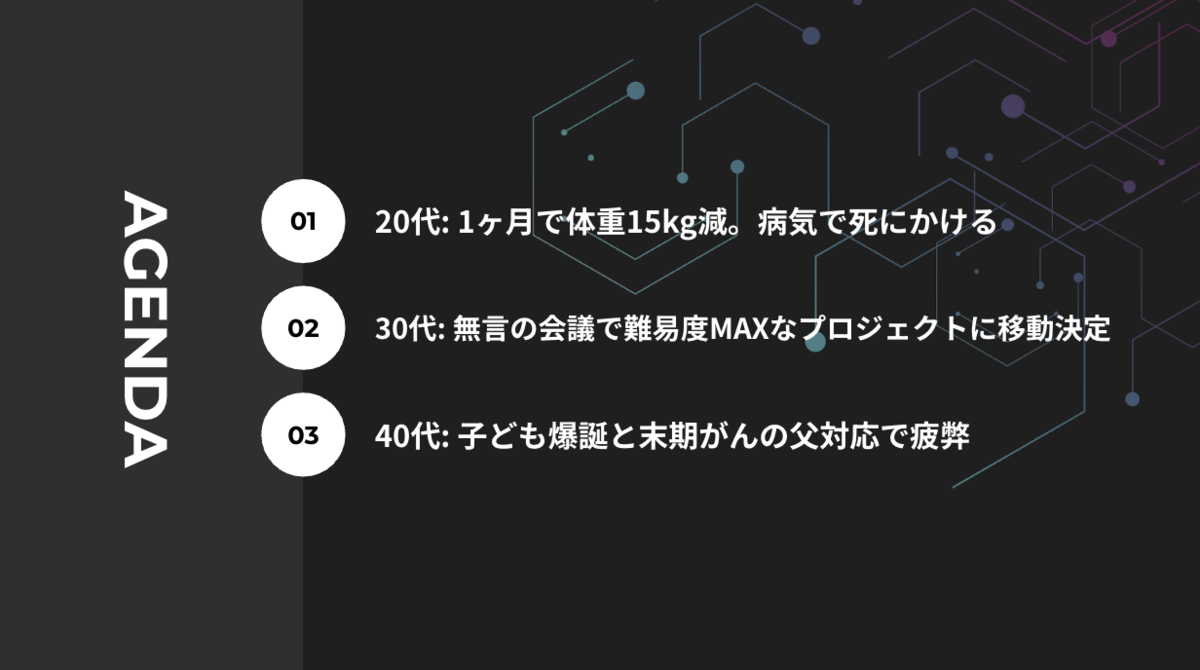

きのこカンファレンス2025は、40歳以上のベテランエンジニアが登壇し、長年のキャリアから得た知見を共有するキャリアカンファレンスです。

- テーマ: この先エンジニアとして生き残る

- コンセプト: キャリアやロードマップを見つめ直し、自身の未来を描くヒントを得る

- 特性: キャリア主軸、幅広い年齢層(現役エンジニア、学生など)

CARTAはスポンサーとして登壇・ブース出展を行いました。

ゴール設定

このカンファレンスに企画を出す際は以下のようなゴール設定を行っていました。

- 前提となる目的: 採用接点・認知拡大

- ターゲット: 30〜40代のベテランエンジニア

- ゴール: キャリアの話から仲良くなりCARTAを継続的に好きになってもらう

- KGI/KPI: Xのフォロワー数

ステークホルダーのニーズ

このようなゴール設定を行った上で、ステークホルダーのニーズを考えます。

- カンファレンス主催者: 参加者にとって「キャリアを考えるヒント」をいっぱい作りたい

- 参加者: さまざまな「サバイバー」から生きた学びを得たい

企画を考える

分析的に考えるのは良い一方で、この 「ゴールからの逆算思考」だけでは非常に淡白な企画になりやすいため工夫が必要 です。きのこカンファレンスの場合は以下のような工夫をしました。

- 登壇: スタッフエンジニアが「20~40代の危機と学び」を語る

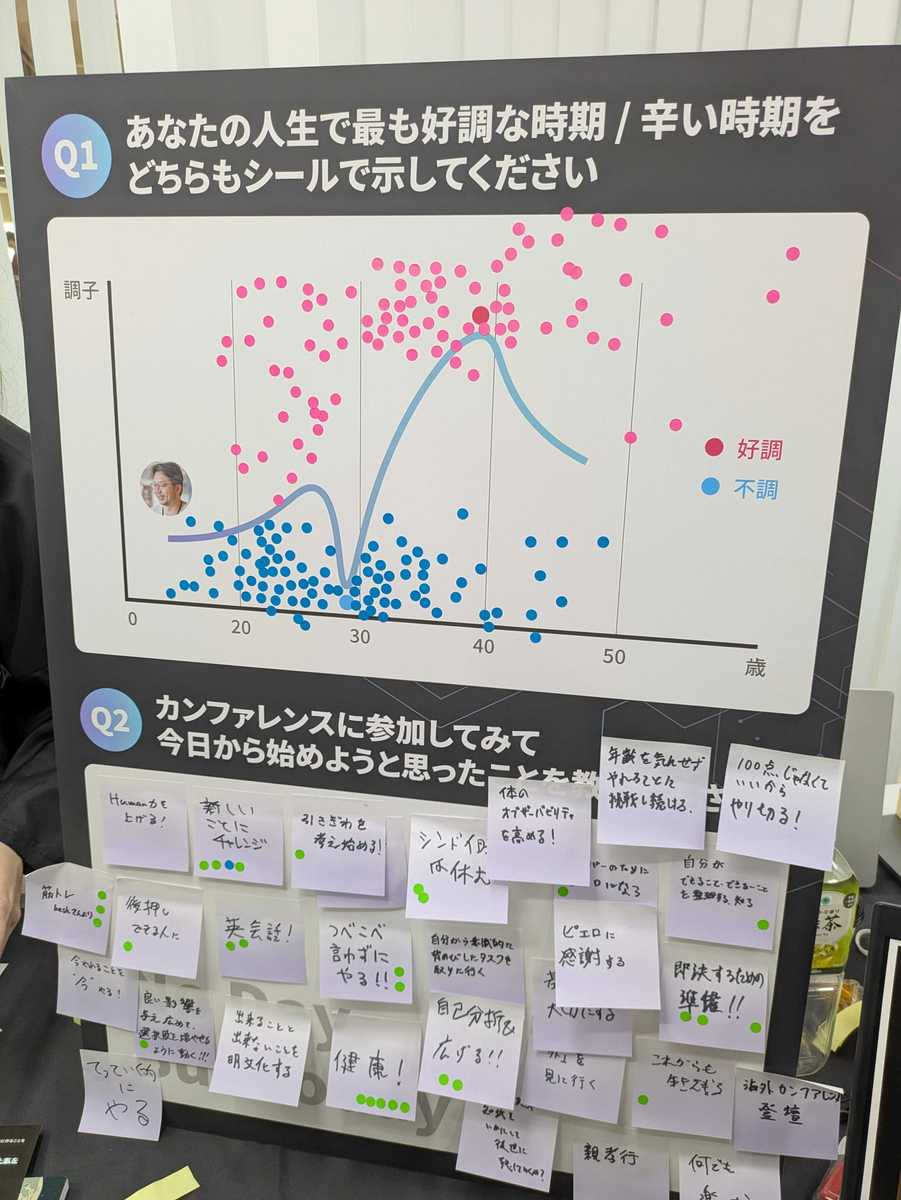

- ブース: 参加者のキャリアピーク・ボトムをヒアリングし、今日からできるトライを聞く

- 狙い: キャリアの話から仲良くなりCARTAを好きになってもらう

狙いに接続するように各施策をつなげていきます。 まず、登壇資料はスタッフエンジニアの人生を振り返る内容になっています。

また、登壇内容にブース企画を連動させ、登壇者の人生を軸に参加者も共に自分の人生を考えるような企画設計 を行いました。結果的には、非常に好評で約100名の方からさまざまなキャリアの話を聞くことができました。思ったよりも腹を割って話してくれる方が多く、むしろ聞いている私が学び得るものが多いと感じました。

最後にXのフォロワーになってもらように促し、継続的にCARTAを知ってもらえるように流れを作ります。結果として、好印象を抱いていただける方も多く、フォロワー数も増え「CARTAを継続的に好きになってもらう」狙いは一定程度達成できた と思います。

もちろんカンファレンスに出す前にすべてを想像できるわけでは有りません。しかし、 「ブースを出す目的を明確にし、ゴールへの流れを作る」ことで仮説が立ち、その仮説との差分を取ることで改善サイクルを回すことができます。 そのサイクル自体が大切なのだとわかりました。

番外編: 人から企画を考える

企画に人を当てるより、人から企画を考えるといいですよ。その人の良さがそのまま出るので @941

「きのこカンファレンス」では1人のスタッフエンジニアの人生を起点に完全に"人"から考える企画を展開しました。これは @941さんがやっている「人から企画を考える」を模倣した結果です。

YAPC::Hakodate 会場、1F中央ではカケハシがコーヒースポンサーとして本格コーヒーを提供しております☕️

— カケハシ技術広報 (@kakehashi_dev) 2024年10月5日

ハンドドリップですのでお待たせする場合もありますが、ご賞味ください。#yapcjapan pic.twitter.com/PHviFTah4Q

EMConf JP 2025 #emconf_jp のコミュニティスペースでは、カケハシのコーヒーブースを展開中です!

— カケハシ技術広報 (@kakehashi_dev) 2025年2月27日

今回は鎌倉の自家焙煎珈琲 シャドレさんとコラボでお届けしております。10時から提供開始しておりますので、そろチェキの後などに是非ご利用ください。 pic.twitter.com/pWsIznuyfC

もともとコーヒー屋を経営なさっていたエンジニアさんから展開して「カケハシはコーヒースポンサーを取り続ける」というスタイルを一貫 して行っています。上記したきのこカンファレンスでは「人から企画を考える」というスタイルを踏襲しました。

企画に人を合わせるとどうしても無理がでてしまう。だから「人の良さ・組織の良さを活かす」という視点で考えると自然と良い企画になるのだな、と体験的に学びました。

まとめ

今回は @941 さんに教えてもらったブース設計の秘訣をまとめました。@941語録をまとめてみましょう。

- カンファレンスブースは会社の宣伝じゃなくて対話を作るといいですよ

- カンファレンスのテーマやコンセプトを尊重して企画を考えるといいですよ

- ブースを出すときは何をゴールにするか、そのために何をするか流れを考えるといいですよ

- 企画から人を当てるより、人から企画を考えるといいですよ。その人の良さがそのまま出るので

最後に、@941 さんが仰っていた言葉を添えて終わります。

20年くらい必死に自分で考えたことをやってきて、今はそれを還元すると喜んでくれる人がいる。それも自分の役割なのかな、って最近は思ってます。

この記事もその役割の一つを担えたら、大変嬉しいです。以上です。