デジクルのあっきーです。

小売企業様の販促活動をDX推進する プロダクトの開発リーダー 兼 プロダクトマネージャーをやっています。

組織内での情報浸透に課題感があった

自分たちが開発しているプロダクトを、 デジクルの組織全体にどのようにプレゼンテーションすると効果的 なのか

デジクルは創業して約2年半。

正社員も約20数名と初期に比べて増加し、半分以上が1年以内にジョインしたメンバーです。

開発メンバー以外は、オフィスに出社してることが多く、同期的なコミュニケーションでの共有や意思決定が多いです。

Demo Day 実施前は、リリースノートを書いて共有 していました。

リリースノートは、非同期的にメンバーが情報をPullしにいく必要があり、キャッチアップの程度に個人差がでているようでした。

そのため多少、 時間を抑えてでも同期的に開発メンバーからPushしにいく方が、今のデジクルにはフィットする と思い、Demo Day をはじめました。

サービス理解を組織内に浸透させる「Demo Day」

Demo Dayは、簡単にいうと、

プロダクトチーム発信のプロダクトのアップデートを組織全体で体験してもらう会です。

(Dayといいつつも、1時間で終わるようにピックアップしてます)

組織の規模やフェーズ、サービス内容にもよるので、やり方は変えていくことは前提ですが、今のデジクルにはこの形が合ってそうだなーと。

リリースされた機能を組織全員で認識していくことで、組織の前提が揃い、それ自体が強みになります。

また思わぬトラブルも防げるだろうと思い始めました。

組織内の人に実際に触ってもらって「良さ」を体験してもらい、それを武器に変えていく

Demo Dayの参加者は、デジクルのエンジニア、プロダクトマネージャー、セールス、カスタマーサクセスの他、興味がある人も任意で参加してもらっています。

開催はオンライン・オフライン共に行い、参加者の7割ほどは、オフラインで参加してくれています。

Demo Dayの目的

Demo Dayの目的は3つ。

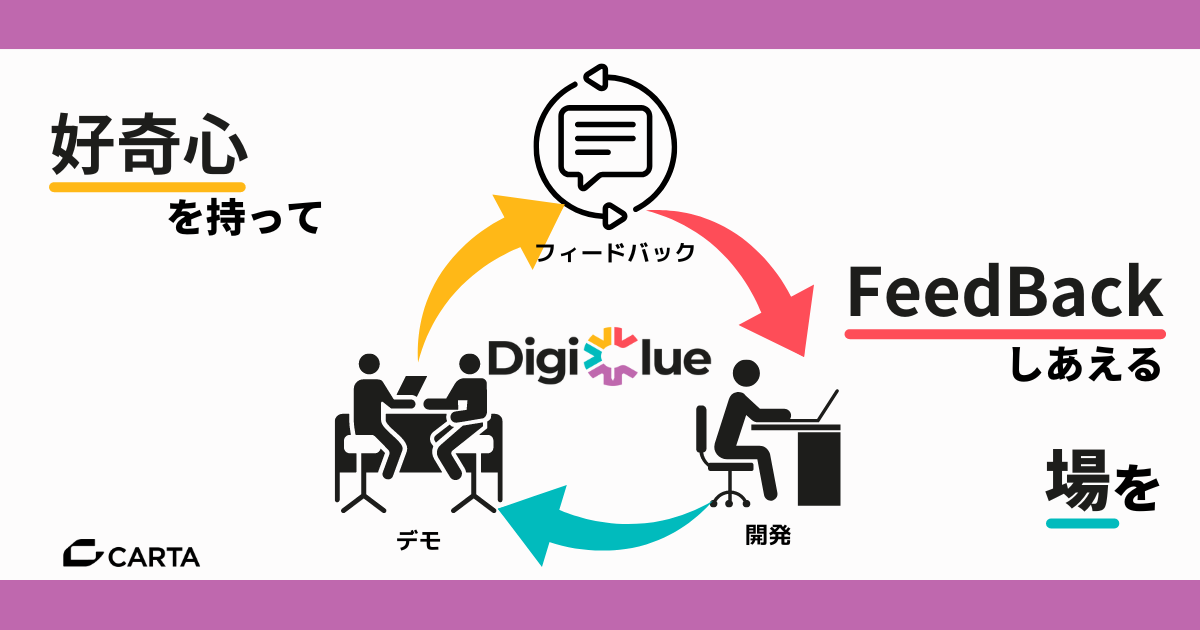

- プロダクトを組織にプレゼンテーションする機会 であり、好奇心 をもってもらうこと

- 参加者は、手触り感をもって「今、プロダクトがどんなことができるのか」を把握する ことができること

- 早期にフィードバックをもらい、プロダクトへ反映する こと

プロダクトの良さを言葉にするためには知る必要がある

リリースした機能(=アウトプット)をクライアントに利用してもらい、実際に価値を感じてもらう(=アウトカム)まで繋ぐためには、

- PdMやセールス、カスタマーサクセスに 新機能を認知 してもらう

- 彼らが自分たちの言葉でクライアントにその良さを語ってもらい、売ってきてもらう

必要があります。

そのためには、プロダクトを売り込む仲間たちにプロダクトへの好奇心を惹きつけて、開発チームが魅力を伝えていく必要がある と考えています。

できたものの検査ではなく、フィードバックし合える場でありたいな、と。

実案件に近いデモに触れてもらい「お客様」の目線でドッグフーディング

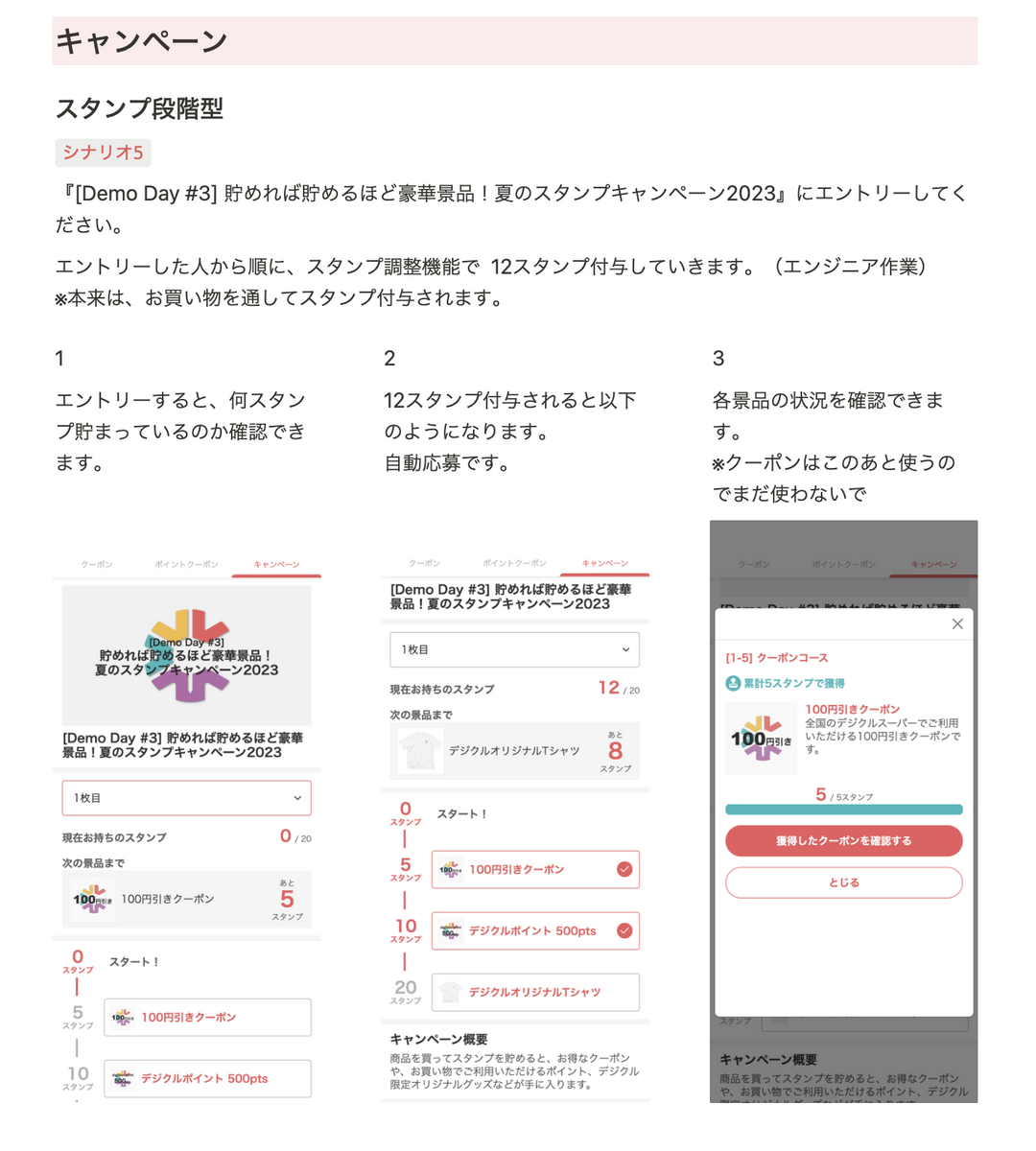

Demo Dayでは、ステージング環境に実案件に近いデータを用意して、参加者それぞれの端末で、触ってもらう (= 手触り感) ようにしています。

例えば商品を買うとスタンプが貯まり、一定数でキャンペーンに申し込めるような案件についてデモを組むときは「実案件にありそうな名前や体裁」を実際に考えてデータを入れています。

いかにリアルなものに近づけるかに意識をしています。

組織内だからこそ、案件名を「hoge」など無機質なものではなく、実案件に近いものにストーリーテリングしています。

Notionでユーザーストーリーとフィードバックを共有して一緒に考える

都度のDemo DayごとにNotionで以下を記録しています。

- ユーザストーリー

- 触ってみたフィードバックのノート

画面共有をして説明するだけではなく、実際にデモキャンペーンのシナリオを個々のアカウントで触ってもらい「ユーザの気持ち」になってもらいます。

その後、フィードバックをもらい、それを元にチケットを立てて改善を回しています。

そうやって 細部にコストをかけるのは、お客様に近いUXでプロダクトを触ってもらうことで「より良いものを創る」ことが最終目的だから。

Demo Dayの手応え

Demo Day をやってみて、クライアントニーズだけでなく徐々に案件に振り回されない自分たちのプロダクトとしてどうしていきたいのか、が語られるようになった 気がしています。

また、

一方的なお披露目会ではないため「ここどうなってるの?」とか「この場合はどうなるの?」とか、「こうなっちゃいました!」とか、 開発チームが、セールスやカスタマーサクセスの声が拾えるのは、いいなーと。

Demo Day自体も改善されている

あと、Demo Day 自体も改善を繰り返していて、1時間に収まるようにしたり、よりリアルに体験してもらうことをイメージできるように、それらしいデータを準備をしたりしています。

そうはいっても

- 「できたものは分かったけど、売りまでに繋げられているのか?」

- 「toBとしてはどう嬉しいのか?」

- 「できたものが将来的にどう展開されていくのか?」

など、まだまだ課題はあります。

もっとよくしていこう。